‘중학교 입시부터 수능까지’...입시제도 변천사

‘난 왜 이런 입시지옥에 태어났을까’. 수능의 달이 돌아오면 수험생들이 해봤을 법한 푸념이다. 그런데 50년 전에도 치열한 입시경쟁이 있었다. 게다가 피 말리는 수험생활의 당사자는 초등학생이었다. 11월을 맞아 입시파동의 ‘원조격’이라 할 수 있는 ‘무즙파동’부터 오늘날에 이르기까지 우리사회 입시철을 살펴본다.글 유충현 기자 lamuziq@etoday.co.kr

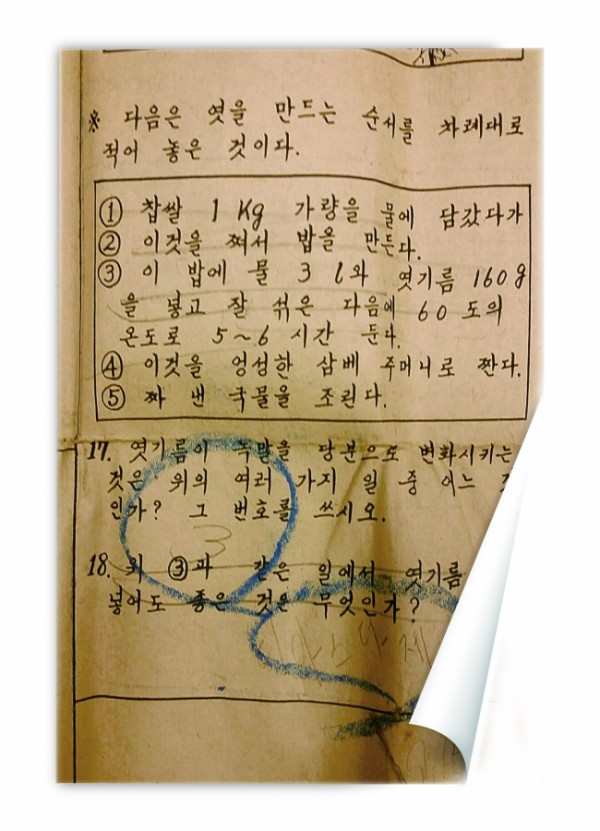

동물의 침이나 각종 식물에 널리 분포하고 있는 디아스타제는 무즙에도 함유된 효소다. 당시 초등학교 자연 교과서에도 ‘침과 무즙에도 디아스타아제가 들어 있다’라는 대목이 있었다. 하지만 교육위원회는 디아스타제만을 정답으로 인정했다.

뿔난 학부모들 ‘무즙 엿’ 들고 교육청으로

한 문제 차이로 당시 가장 명문중학교였던 경기중학교에 낙방한 학생이 속출했다. 무즙을 적어낸 학생들의 학부모가 거세게 항의했다. 학부모들은 직접 무즙으로 만든 엿을 들고 서울시 교육위원회를 찾아가 따지는 일도 있었다. 욕설의 의미로 널리 쓰이는 ‘엿 먹으라’는 표현이 이 사건에서 비롯됐다는 설이 있다.

지금의 시각에서는 초등학생의 시험문제 한 개로 뭐 그리 호들갑인지 의아할 수 있다. 하지만 경기중-경기고-서울대로 대표되는 이른바 ‘엘리트코스’가 공고했던 당시 사회에서는 명문중·고등학교에 가지 못하면 아예 학업 자체를 포기하는 일이 많았다. 중학교 입시는 ‘공부의 길’과 ‘노동의 길’을 가늠하는 시험이었다. 지금으로 치면 수능 출제오류로 서울대 당락이 갈린 셈이다. 당시에는 중학입시가 사실상 출세의 첫 관문이었다.

‘보릿고개’가 실재하던 가난한 시절이었지만 교육열만큼은 오늘날 못지않던 때였다. 당시 기사를 보면 서울시내 초등학생 62만 명 중 무려 30만 명이 과외를 받았다. 파출부 일을 하며 자식들을 가르친 억척스러운 홀어머니 이야기가 흔했고 ‘우골탑(牛骨塔)’이나 ‘치맛바람’이라는 말이 생겨난 것도 이 즈음이다.

탈 많던 중학교 입시, 무즙 논란 계기로 폐지

사건의 결말은 어떻게 됐을까. 서울 고등법원은 학부형 42명이 제기한 소송에서 ‘무즙’의 손을 들었다. 이 판결로 구제받은 39명의 학생은 5월 12일 전학 형식으로 경기중학교, 경복중학교 등 원하는 학교에 입학했는데, 이 과정을 틈타 일부 부유층과 지도층 자녀가 부정입학을 하는 일이 벌어지며 다시 한 번 사회적인 논란을 만들기도 했다. 대한민국의 지나친 교육열이 적나라하게 나타난 사건이었다. 어린아이들이 ‘암기 기계’가 된다는 비판도 커졌다.

결국 3년 뒤 ‘창칼파동’으로 불리는 경기중학교 입학시험 복수정답 시비가 다시 불거지자 정부는 1968년 7월 발표한 중학교 입시를 폐지했다. 이에 따라 경기중, 서울중 등 이른바 ‘명문중학교’는 폐교되거나 평범한 학교로 강제 변경됐다.

하지만 중학교 입시를 없앤 효과는 크지 않았다. ‘무즙파동’을 만들었던 교육열은 고스란히 경기고 입시경쟁으로 옮겨갔다. 급기야 1974년 정부는 “일류학교의 폐풍과 과외 등 입시준비교육으로 정상적인 학교교육이 이뤄지지 않고 있다”면서 고교평준화 정책을 시행했다. 중·고등학교 입시가 폐지되자 학부모들은 대학 입시에 ‘올인’하기 시작했다.

대학의 학생선발에 거의 관여하지 않았던 정부는 이 즈음부터 대학입시 제도에 손을 대기 시작했다. 대학입시에 대한 사회적 관심과 중요도가 그만큼 커졌기 때문이었다. 1968년에는 공통시험에서 일정 이상의 점수를 취득한 학생에게만 각 대학의 본고사를 치를 수 있는 자격을 주는 ‘예비고사제’가 도입됐다.

예비고사제는 사교육을 조장한다는 비판이 뒤따랐다. 사교육문제에 비판적이었던 1980년 전두환 정부는 출범 첫 해 예비고사를 교과서 중심의 학력고사로 대체했다. “교과서에만 충실했다”는 식의 서울대 수석합격자 인터뷰 기사가 나오던 시기였다. 하지만 학력고사는 곧 학생들에게 단순암기식 교육을 강요한다는 비판을 받았다.

1994년부터는 미국식 대입시험(SAT)을 참고한 대학수학능력시험(수능)이 도입됐다. 단순 암기가 아닌 논리적 사고력과 독서를 측정한다는 취지였다. 22년간이나 유지된 수능은 역대 가장 오랫동안 유지된 입시제도가 됐다. 그러나 좋은 취지와 달리 ‘족집게 과외’, ‘스타 강사’ 등 사교육 양산의 부작용을 피할 수 없었다는 점은 한계로 지적된다.

변하지 않는 50년 입시지옥, 출구는 있나

그간 입시 관련 정책은 ‘아무리 잘 만들어도 욕먹는 정책’이었다. 입시제도를 바꿀 때마다 다시 거센 비난이 쏟아졌다. 갖가지 시도가 있어 왔지만 늘 형평성 시비가 뒤따랐다. 피를 말리는 입시경쟁 압박도 개선되지 못했다. 50년 전 중학교 입시를 치르던 초등학생이 지금의 고교생으로, 무즙파동을 만들었던 시험문제가 수능 문제로 대체됐을 뿐이다.

입시제도를 바꾸면 아이들의 피 마르는 입시전쟁을 해소할 수 있을까? 낙관적인 시각을 가진 국민은 많지 않다. 한국교육개발원이 2013년 실시한 설문조사 결과를 보면 성인남녀 응답자의 58.7%는 앞으로 입시경쟁이 전반적으로 심화되거나 큰 변화가 없을 것이라고 답했다. 입시경쟁이 완화될 것이라고 답한 응답자는 36.3%밖에 되지 않았다.

전문가들은 ‘어느 학교를 가느냐’가 인생의 성패를 결정하는 사회구조가 유지되는 한 제도 변화의 효과는 크지 않을 것이라고 말한다. 김호기 연세대 교수(사회학)는 “학부 입학을 어디로 했는지가 중요한 게 아니라 최종 학력이 어딘지가 중요하게 평가 받을 수 있도록 대학, 기업, 정부 간 상호작용이 이뤄져야 한다”고 말했다.