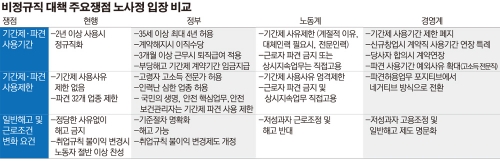

고용노동부가 29일 노사정위원회에 비정규직 종합대책을 보고한 가운데 정규직과 비정규직 간 격차 완화 대책 등을 두고 노사정간 견해가 크게 엇갈리고 있다.

고용부가 이날 발표한 비정규직 종합대책은 35세 이상 기간제·파견근로자가 원하면 최장 4년까지 같은 직장에서 일할 수 있도록 하는 방안을 골자로 하고 있다.

이는 사업주들이 2년이 지난 기간제·파견근로자를 정규직으로 전환해야 하는 법적 규제를 회피하려고 근로자를 직접 채용하지 않고 용역·도급으로 전환하는 상황을 개선하기 위해 마련됐다.

고용부는 '비정규직 4년안'과 함께 본인 신청으로 사용기간을 연장한 이후에 정규직 전환을 하지 않은 사업주에 대해 이직수당이라는 부담시켜 정규직 전환 유도하게 했다.

하지만 노동계는 정부안이 정규직의 감소와 비정규직 양산을 불러올 것이라며 우려하고 있다.

특히 한국노총은 이날 비정규직 조합원 426명을 상대로 차별실태와 의식조사를 한 결과를 제시하며 반박했다. 조사에 따르면 전체 조사 대상 가운데 비정규직법상 기간제노동자의 사용기간 연장에 대해 응답자의 약 70%가 반대하며 이 중 53%가 기업의 정규직 회피수단이기 때문이라고 지적했다. 한국노총은 비정규직 문제의 근본적 해결을 위해 △상시 지속적 업무의 정규직 사용 △비정규직의 정규직 전환 유도 △비정규직 사용사유 제한 △불법 사내하도급 근절 △사용자들에 대한 지도·감독 강화 등을 제시했다.

민주노총 또한 “정부 발표대로라면 재벌들은 더는 정규직 신입사원을 뽑을 이유가 없어진다”고 지적했다.

반면 경영계는 정부안대로 3개월만 근무하면 퇴직금을 주도록 한 것이나 비정규직을 정규직으로 전환하지 않으면 이직수당을 지급토록 하면 인건비 부담이 확대될 것이라고 우려하고 있다.

고용해지 기준과 절차를 구체화한다는 부문도 이견을 낳고 있다. 노동계에선 해고요건을 완화해 정부의 ‘중규직’을 실현시키기 위한 수순이라고 지적하고 있다. 반면 경영계는 이를 옹호하는 입장이다. 이에 따라 3월로 못박은 노동시장 구조개편에 대한 노사정 논의도 난항을 겪을 것으로 보인다.