작년 GDP 3배

우리나라 가계·기업·정부의 부채규모가 전체 경제 규모보다 3배나 더 큰 것으로 나타나 ‘부채관리’에 비상이 걸렸다.

이는 경제성장과 부채증가 속도가 격차를 보이면서 전체 부채 규모가 큰 폭으로 증가했기 때문. 이에 따라 경제주체별 재정 건전성 회복 노력이 요구된다는 지적이다.

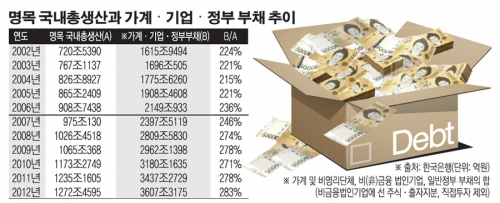

한국은행이 27일 발표한 ‘자금순환표’에 따르면 지난해 말 기준 가계, 비영리단체·비금융 민간기업, 일반정부의 부채 총액은 3607조3000억원으로 집계됐다.

지난해 명목 국내총생산(GDP) 1272조4595억원 대비 부채 총액의 비율은 283%에 달했다. 이는 해당 통계 작성 이래 가장 큰 수치로 외환위기(1998~1999년) 당시의 227%이나, 지난 2008년 세계금융위기 당시의 274%보다도 높은 수준이다.

한은에 따르면 GDP 대비 가계·기업·정부 부채의 비율은 2003년까지만 해도 221% 수준이었다. 이후 2006년 236%, 2007년 246%로 오르더니 금융위기를 맞은 2008년 274%로 훌쩍 뛰었다. 지난해에는 280% 선을 돌파했다.

이처럼 GDP 대비 부채 비율이 치솟은 것은 2000년대 들어 경제주체들의 부채가 눈덩이처럼 불어났기 때문으로 풀이된다. 실제 2003년 148조1000억원에 불과했던 정부(중앙+지방)부채는 지난해 469조6000억원으로 3.2배로 증가했다.

비금융법인(민간기업+공기업·주식 및 출자지분, 직접투자 제외)부채 역시 이 기간 988조6000억원에서 1978조9000억원으로, 가계·비영리단체는 559조3000억원에서 1158조8000억원으로 각각 2배 이상 수준으로 불어났다.

문제는 경제성장이 빚 증가 속도를 따라잡지 못하면서 격차가 크게 확대되고 있다는 점이다. 명목 GDP는 이 기간 767조1000억원에서 1272조5000억원으로 1.7배 수준으로 증가하는 데 그쳤다.

경제전문가들은 정부와 가계, 기업의 부채가 증가하는 등 부채관리에 적신호가 켜진 만큼 경제주체들은 재정 건전성을 개선할 수 있도록 노력하는 한편, 정부는 경제활력과 성장세를 회복해 격차 해소에 주력해야 한다고 지적했다.