“AI 개발부터 배포까지”…‘큐원·완’ 전면에

멀티클라우드 전략에 ‘벤더 종속’도 대응

보안 우려엔 “데이터는 안 나간다…ISMS 인증”

중국 알리바바그룹의 정보기술(IT) 및 인공지능(AI) 인프라를 담당하는 알리바바 클라우드가 이달 중 국내에 제2 데이터센터를 개소한다. 2022년 국내 첫 데이터센터 설립 이후 3년 만이다. 이에 따라 알리바바 클라우드가 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글 중심의 ‘빅3’ 체제에 균열을 가할 수 있을지 주목된다.

19일 알리바바 클라우드는 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '신규 데이터센터 출범 미디어 브리핑'을 열었다. 이날 윤용준 알리바바 클라우드 인텔리전스 한국 총괄 지사장은 "한국 시장은 아시아 태평양 지역에서 알리바바 클라우드의 글로벌 성장에 중요한 역할을 할 것이라고 기대하고 있다"고 했다.

알리바바 클라우드 데이터센터의 위치는 서울이다. 구체적인 위치나 규모, 용량 등에 대해선 "내부 방침상 알려드릴 수 없다"는 방침이다.

알리바바 클라우드는 '인공지능(AI)' 개발부터 배포까지 전 과정을 지원하겠다며 국내 시장을 정조준했다. 알리바바 클라우드는 AI, 기계학습(ML), 빅데이터 등 시스템 현대화를 뒷받침할 서비스도 강화한다. 특히 자사 거대언어모델(LLM) '큐원(Qwen)'과 비디오 생성 AI인 '완(Wan)'의 파운데이션 모델과 이에 대한 인프라를 제공한다고 강조했다.

임종진 수석 솔루션 아키텍트는 "가장 밑단에 있는 데이터를 관리하는 시스템부터 AI를 개발할 수 있는 AI 개발 플랫폼, 그리고 파운데이션 모델을 제공한다"며 "큐원, 완 뿐만 아니라 허깅 페이스에서 존재는 거의 모든 오픈소스 AI 모델을 활용할 수 있다"고 설명했다.

국내 시장을 꽉 잡고 있는 '클라우드 빅3'의 틈새를 알리바바 클라우드가 공략할 수 있을지도 관건이다. 과학기술정보통신부가 지난해 발표한 '2023년 부가통신사업 실태조사'에 따르면 국내 부가통신사업자(복수응답 가능) 중 60.2%는 AWS 클라우드를 사용했다. 이어 MS 애저와 네이버 클라우드 사용률이 각각 24%, 20.5%로 집계됐다. 이후 구글 클라우드 플랫폼(19.9%), KT클라우드(8.2%)·오라클(8.2%), NHN클라우드(7.0%) 등이 뒤를 이었다. 사실상 네이버클라우드를 제외하곤, AWS-MS-구글 3개 기업이 국내 시장을 장악하고 있는 셈이다.

이에 대해 알리바바 클라우드는 '벤더락인'을 해소할 수 있다는 점을 강조했다. 벤더락인은 기업이 특정 클라우드 서비스 사업자(CSP)의 생태계에 깊이 의존하게 돼, 기술이나 비용 측면에서 다른 서비스로의 전환이 어려워지는 현상이다.

임 아키텍트는 “알리바바 클라우드는 단일 클라우드에 대한 서비스를 지양하고, ‘뉴트럴 아키텍처(여러 클라우드 서비스나 오픈소스 기술을 유연하게 호환할 수 있는 IT 시스템)’를 구현함으로써 벤더락인의 종속성을 해소할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.

중국계 클라우드 기업이라는 점에서 제기되는 '보안' 우려는 알리바바 클라우드가 해결해야 하는 숙제다. 윤 지사장은 “한국 ISMS 인증을 비롯해 유럽의 GDPR, 미국의 HIPAA 등 전 세계 150개 이상의 보안·컴플라이언스 인증을 취득했다”며 “이러한 국제적 기준을 통과하지 못했다면 주요 글로벌 고객 확보 자체가 어려웠을 것”이라고 말했다.

특히 ‘중국 정보보안법에 따른 데이터 반출 우려’에 대해서는 “ISMS 정책의 필수 요건이 한국에 있는 데이터는 외부로 반출시키지 않는다는 점이다. 저희는 2023년 12월 그것을 검증받았다"고 설명했다.

윤 지사장은 "중국 클라우드 업체라는 이유로 확인되지 않는 여러 선입견이 있는 건 사실"이라며 "글로벌 클라우드 사업자로서 보안 규제 준수를 가장 높은 우선순위로 두고 있다. 클라우드 상 데이터 자원(리소스)을 모니터링해 규정 위반 사항을 즉각적으로 발견하고 신속하게 처리할 수 있는 관리체계를 제공한다"고 말했다.

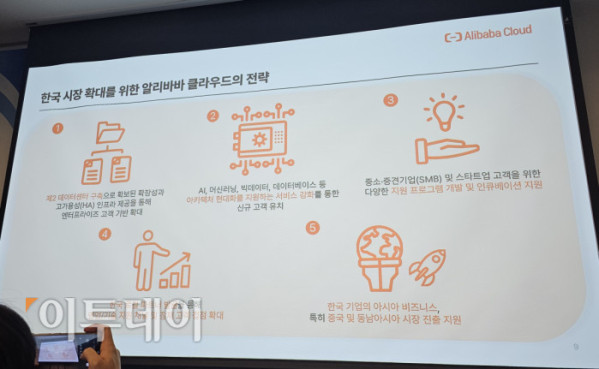

알리바바 클라우드는 유통, 게임, 인터넷 서비스 등 분야를 중심으로 국내 고객사를 확보한다는 계획이다. 국내 시장 확대를 위한 파트너들로 메가존소프트·이테크시스템과 협력 중이다. 윤 지사장은 “메가존소프트와 이테크시스템 외에 공개할 수는 없지만 대기업군 시스템통합(SI) 업체들도 파트너 에코에 이미 합류해 있다”고 밝혔다.